3. ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ.

(Элегия в прозе)1

<I>

Грибоедов. «Горе от ума».

Есть ли у вас хорошие

книги? — Нет, но у нас

есть великие писатели.— Так, по крайней мере,

у вас есть словесность? — Напротив, у нас есть

только книжная торговля.

Барон Брамбеус.

Помните ли вы то блаженное время когда в нашей литературе пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появлялся талант за талантом, поэма за поэмою, роман за романом, журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное время, когда мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим, и, гордые нашею действительностию, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов? Увы! где ты, о bon vieux temps,* где вы, мечты отрадные, где ты, надежда-обольститель! Как всё переменилось в столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарование после столь сильного, столь сладкого обольщения! Подломились ходульки наших литературных атлетов, рухнули соломенные подмостки, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность, а вместе с тем умолкли, заснули, исчезли и те немногие и небольшие дарования, которыми мы так обольща

20

лись во время оно. Мы спали и видели себя Крезами, а проснулись Ирами! Увы! как хорошо идут к каждому из наших гениев и полугениев сии трогательные слова поэта:

Не расцвел и отцвел

В утре пасмурных дней!1

Да — прежде — и ныне, тогда — и теперь! Великий боже!.. Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных и мощных песнях которого впервые пахнуло веяние жизни русской, игривый и разнообразный талант которого так любила и лелеяла Русь, к гармоническим звукам которого она так жадно прислушивалась и на кои отзывалась с такою любовию, Пушкин — автор «Полтавы» и «Годунова» и Пушкин — автор «Анджело» и других мертвых, безжизненных сказок!2... Козлов— задумчивый певец страданий Чернеца, стоивших стольких слез прекрасным читательницам, этот слепец, так гармонически передававший нам бывало свои роскошные видения, и Козлов— автор баллад и других стихотворений, длинных и коротких, напечатанных в «Библиотеке для чтения», и о коих только и можно сказать, что в них всё обстоит благополучно, как уже было замечено в «Молве»!., какая разница!.. Много бы, очень много могли мы прибрать здесь таких печальных сравнений, таких горестных контрастов, но...словом, как говорит Ламартин:

Les dieux etaient tombes, les trones etaient vides!*

Какие же новые боги заступали вакантные места старых? Увы, они сменили их, не заменив! Прежде наши Аристархи,3 заносившиеся юными надеждами, всех обольщавшими в то время, восклицали в чаду детского, простодушного упоения: Пушкин—северный Байрон, представитель современного человечества! Ныне, на наших литературных рынках, наши неутомимые герольды вопиют громко: Кукольник, великий Кукольник, Кукольник — Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира!4, на колена перед Кукольником!** Теперь Баратынских, Подолинских, Языковых, Туманских, Ознобишиных сменили гг. Тимофеевы, Ершовы; на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословице: на базлюдье и Фома дворянин. Первые или потчуют нас изредка старыми погудками на старый же лад, или хранят скромное молчание; последние размениваются комплиментами, называют друг друга гениями и кричат во всеуслышание, чтобы поскорее раскупали их книги. Мы всегда были слишком неумеренны в раздаче лавровых венков гения, в похвалах корифеям нашей поэзии: это наш давнишний

21

порок; по крайней мере, прежде причиною этого было невинное обольщение, происходившее из благородного источника — любви к родному; ныне же решительно всё основано на корыстных расчетах; сверх того, прежде еще и было чем похвастаться, ныне же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талант г-на Кукольника, мы всё-таки, не запинаясь, можем сказать утвердительно, что между Пушкиным и им, г-ном Кукольником, пространство неизмеримое, что ему, г-ну Кукольнику, до Пушкина,

Как до звезды небесной далеко!1

Да — Крылов и г. Зилов, «Юрий Милославский» Загоскина и «Черная женщина» г-на Греча, «Последний Иовик» Лажечникова и «Стрельцы» г-на Масальского и «Мазепа» г-на Булгарина, повести Одоевского, Марлинского, Гоголя — и повести, с позволения сказать, г-на Брамбеуса!!!... Что всё это означает? Какие причины такой пустоты в нашей литературе? Или и в самом деле — у нас нет литературы?..

(Продолжение обещано).

<II>

Pas de grâce!

Hugo. «Marion de Lorme».*

Да — у нас нет литературы!

«Вот прекрасно! вот новость!» — слышу я тысячу голосов в ответ на мою дерзкую выходку.2 — А наши журналы, неусыпно подвизающиеся за нас на ловитве европейского просвещения, а наши альманахи, наполненные гениальными отрывками из недоконченных поэм, драм, фантазий, а наши библиотеки, битком набитые многими тысячами книг российского сочинения, а наши Гомеры, Шекспиры, Гёте, Вальтер Скотты, Байроны, Шиллеры, Бальзаки, Корпели, Мольеры, Аристофаны? Разве мы не имеем Ломоносова, Хераскова, Державина, Богдановича, Петрова, Дмитриева, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Баратынского и пр. и пр. А! что вы на это скажете?»

А вот что, милостивые государи: хотя я и не имею чести быть бароном, но у меня есть своя фантазия, 3 вследствие которой я упорно держусь той роковой мысли, что, несмотря на то, что наш Сумароков далеко оставил за собою в трагедиях господина Корнеля и господина Расина, а в притчах господина Лафонтена; что наш Херасков, в прославлении на лире громкой славы россов, сравнялся с Гомером и Виргилием и под щитом Владимира и Иоанна4 по добру и здорову пробрался во храм бессмертия;** что наш Пушкин в самое короткое время успел стать наряду с Байроном и сделаться представителем челове

чества; несмотря на то, что наш неистощимый Фаддей Венедиктович Булгарин, истинный бич и гонитель злых пороков, уже десять лет доказывает в своих сочинениях, что не годится плутовать и мошенничать человеку comme il faut,* что пьянство и воровство суть грехи непростительные, и который своими нравоописательными и нравственно-сатирическими (не правильнее ли полицейскими) романами и народно-умористическими статейками на целые столетия двинул вперед наше гостеприимное отечество по части нравоисправления;1 несмотря на то, что наш юный лев поэзии, наш могущественный Кукольник, с первого прыжка догнал всеобъемлющего исполина Гёте и только со второго поотстал немного от Крюковского; несмотря на то, что наш достопочтенный Николай Иванович Греч (вкупе и влюбе с Фаддеем Венедиктовичем) разанатомировал, разнял по суставам наш язык и представил его законы в своей тройственной грамматике2 — этой истинной скинии завета, куда кроме его, Николая Ивановича Греча, и друга его, Фаддея Венедиктовича, еще доселе не ступала нога ни одного профана; тот Николай Иванович Греч, который во всю жизнь свою не делал грамматических ошибок и только в своем дивном поэтическом создании — «Черная женщина» — еще в первый раз, по улике чувствительного князя Шаликова, поссорился с грамматикою, видно, увлекшись слишком разыгравшеюся фантазиею; несмотря на то, что наш г. Калашников заткнул за пояс Купера в роскошных описаниях безбрежных пустынь русской Америки — Сибири и в изображении ее диких красот; несмотря на то, что наш гениальный Барон Брамбеус своею толстою фантастическою книгою на смерть пришлепнул Шамполиона и Кювье, двух величайших шарлатанов и надувателей, которых невежественная Европа имела глупость почитать доселе великими учеными,3 а в едком остроумии смял под ноги Вольтера, первого в мире остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убедительное и красноречивое опровержение нелепой мысли, будто у нас нет литературы, опровержение, так умно и сильно провозглашенное в «Библиотеке для чтения» глубокомысленным азиатским критиком Тютюнджи-Оглу;4 — несмотря на всё на это, повторяю: у нас нет литературы/.. Уф! устал! Дайте перевести дух — совсем задохнулся!.. Право, от такого длинного периода поперхнется в горле даже и у Барона Брамбеуса, который и сам мастак на великие периоды...

Что такое литература?

Одни говорят, что под литературою какого-либо народа должно разуметь весь круг его умственной деятельности,

23

проявившейся в письменности. Вследствие сего нашу, например, литературу составят: «История» Карамзина и «История» гг. Эмина и С. Н. Глинки, исторические розыскания Шлёцера, Эверса, Каченовского и статья г. Сенковского об исландских сагах,1 физики Велланского и Павлова и «Разрушение Коперниковой системы» с брошюркою о клопах и тараканах; «Борис Годунов» Пушкина и некоторые сцены из исторических драм со штями и анисовкою, оды Державина и «Александроида» г. Свечина и пр. Если так, то у нас есть литература, и литература, богатая громкими именами и не менее того громкими сочинениями.

Другие под словом литература понимают собрание известного числа изящных произведений, то есть, как говорят французы, chefs-d'oeuvres de litterature* И в этом смысле у нас есть литература, ибо мы можем похвалиться большим или меньшим числом сочинений Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоедова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинского, кн. Одоевского и еще некоторых других. Но есть ли хотя один язык на свете, на коем бы не было скольких-нибудь образцовых художественных произведений, хотя народных песен? Удивительно ли, что в России, которая обширностию своею превосходит всю Европу, а народонаселением каждое европейское государство, отдельно взятое, удивительно ли, что в этой новой Римской империи явилось людей с талантами более, нежели, например, в какой-нибудь Сербии, Швеции, Дании и других крохотных земельках? Всё это в порядке вещей, и из всего этого еще отнюдь не следует, чтобы у нас была литература.

Но есть еще третье мнение, не похожее ни на одно из обоих предыдущих, мнение, вследствие которого литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений. В истории такой литературы нет и не может быть скачков: напротив, в ней всё последовательно, всё естественно, нет никаких насильственных или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь чуждого влияния. Такая литература не может в одно и то же время быть и французскою, и немецкою, и английскою,

24

и итальянскою. Это мысль не новая: она давно была высказана тысячу раз. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но увы! Как много есть пошлых истин, которые у нас должно твердить и повторять каждый день во всеуслышание! У нас, у которых так зыбки, так шатки литературные мнения, так темны и загадочны литературные вопросы; у нас, у которых один недоволен второю частию «Фауста», а другой в восторге от «Черной женщины», один бранит кровавые ужасы «Лукреции Борджиа», а тысячи услаждают себя романами гг. Булгарина и Орлова; у нас, у которых публика есть настоящее изображение людей после Вавилонского столпотворения, где

Один кричит арбуза,

А тот соленых огурцов;1

наконец, у нас, у которых так дешево продаются и покупаются лавровые венки гения, у которых всякая смышленость, вспо-моществуемая дерзостию и бесстыдством, приобретает себе громкую известность, нагло ругаясь над всем святым и великим человечества под какою-нибудь баронскою маскою; у нас, у которых купчая крепость на целую литературу и всех ее гениев доставляет тысячи подписчиков на иной торговый журнал; у нас, у которых нелепые бредни, воскрешающие собою позабытую ученость Тредьяковских и Эминых, громогласно объявляются всемирными статьями,2 долженствующими произвести решительный переворот в русской истории!.. Нет: пиши, говори, кричи всякий, у кого есть хоть сколько-нибудь бескорыстной любви к отечеству, к добру и истине; не говорю познаний, ибо многие печальные опыты доказали нам, что, в деле истины, познания и глубокая ученость совсем не одно и то же с беспристрастием и справедливостию...

Итак, оправдывает ли наша словесность последнее определение литературы, приведенное мною? Чтобы решить этот вопрос, бросим беглый взгляд на ход нашей литературы от Ломоносова, первого ее гения, до г-на Кукольника, последнего ее гения.

(Следующий листок покажет).

<III>

La verité! la verité! rien

plus que la verité!*

— «Как, что такое? Неужели обозрение?»— спрашивают меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсем обозрение, а похоже на то. Итак—silence!**—Но что я вижу? Вы морщи

25

тесь, пожимаете плечами, вы хором кричите мне: «Нет, брат, стара шутка — не надуешь... Мы еще не забыли и прежних обозрений, от которых нам жутко приходилось! Мы, пожалуй, наперед прочтем тебе наизусть всё то, о чем ты нам будешь проповедовать. Всё это мы и сами знаем не хуже тебя. Ведь ныне не то, что прежде; тогда хорошо было вашей братье, не призванным обозревателям, морочить нас, бедных читателей, а теперь всякий обзавелся своим умишком и в состоянии толковать вкось и вкривь о том и о сем»...1

Что мне отвечать вам на это неизбежимое приветствие?.. Право, ума не приложу... Однако ж... прочтите, хоть так, от скуки — ведь ныне, знаете, нечего читать, так оно и кстати... Может быть—(ведь чем чорт не шутит!)—может быть, вы найдете в моем кратком — (слышите ли — кратком!) — обзоре если не слишком хитрые вещи, то и не слишком нелепые, если не слишком новые, то и не слишком истертые... Притом же ведь чего-нибудь да стоят правда, беспристрастие, благонамеренность... Что, не верите? — Отворачиваетесь от меня, качаете головой, машете руками, затыкаете уши?.. Ну, бог с вами: божиться не стану, хотите читайте, хотите нет; ведь и то сказать, вольному воля!.. А впрочем, что же я расторговался с вами? Нет — прошу не погневаться: рады или не рады, а прочесть должны: зачем же грамоте учились? Итак, благословись, к делу!

Вы, почтенные читатели, может быть, ожидаете, что я, по похвальному обычаю наших многоученых и досужих Аристархов2 начну мое обозрение с начала всех начал—с яиц Леды,— дабы показать вам, какое влияние имели на русскую литературу создание мира, грехопадение первого человека, потом Греция, Рим, великое переселение народов, Атилла, рыцарство, крестовые походы, изобретение компаса, пороха, книгопечатание, открытие Америки, реформация, тридцатилетняя война и пр. и пр.? Вы, может статься, уже и не на шутку струхнули, ожидая, что я, без всякой вежливости, схвачу вас за ворот, потащу на пароход «Джон Буль» и на нем, как на волшебном ковре-самолете, полечу прямо в Индию, в эту дивную родину человечества, в эту чудную страну Гималаев, слонов, тигров, львов, удавов, обезьян, золота, каменьев и холеры; вы, может быть, думаете, что я изложу вам содержание «Рамайяны» и «Махабгараты», разберу неподражаемые красоты «Саконталы», обнаружу перед вами всё богатство этой многосложной и роскошной мифологии жрецов Магадевы и Шивы и распространюсь кстати о поразительном сходстве самскритского3 языка с славянским? Нет, милостивые государи, не обманывайте себя столь лестною надеждою: она не сбудется и, кажется, на вашу же радость, ибо — признаюсь вам откро

26

венно — священные письмена Вед для меня сущая тарабарская грамота, а поэм и драм индийских я не видывал даже и в переводах. Не ожидайте также, чтобы с берегов священного Гангеса я повел вас на цветущие берега Тигра и Евфрата, где младенец-человек разбил идолов и поклонился огню; не ждите, чтобы дерзкою рукою стал я срывать девственный покров с таинств древних магов или жрецов Озириса и Изиды на берегах многоводного Нила; не думайте, чтобы я завел вас мимоходом в пустыни Аравийские, чтобы на песчаном океане, у журчащего источника, под сению широколиственной пальмы объяснять вам седьмь славных Моаллакат. Правда, дорога в эти страны мне известна не меньше всех наших обозревателей; но боюсь пускаться с вами в такую даль: жалко вас — неравно устанете или собьетесь с пути. Не более того услышите от меня о Греции и ее изящной и богатой литературе; равным образом пройду роковым молчанием и вечный Рим. Нет — не бойтесь! Не хочу — подражая нашим прошедшим, настоящим, а может статься, и будущим обозревателям, которые всегда начинают на один лад, с яиц Леды, и оканчивают ровно ничем, которые, наскучив своим долговременным и скромным молчанием, принатужив свои умственные способности, одним разом высыпают из своих голов весь неистощимый запас своих огромных и разнообразных сведений и умещают его на нескольких страничках приятельского журнала или альманаха,— не хочу ворошить костями Гомеров и Виргилиев, Демосфенов и Цицеронов; и без меня довольно достается им бедненьким. Не только не стану наводить справок, с каких родов начали писать или петь первобытные поэты, с гимнов или молитв, но даже не разыграю вам никакой прелюдии о литературе средних и новых веков, а начну прямо с русской. Этого мало: не буду толковать даже и о блаженной памяти классицизме и романтизме: вечная им память!

Ну, решите сами, любезные читатели! не чудак ли я, да и только? Как, принять на себя важную должность обозревателя и не воспользоваться таким прекрасным случаем выказать свою глубокую ученость, взятую напрокат из русских журналов, высказать множество светлых, резких, хотя уже и давно всем известных и, как горькая редька, надоевших истин, сдобрить всю эту микстуру, весь этот винегрет намеками на то и на се, разукрасить его каламбурами и пестрым калейдоскопическим слогом, хотя бы наперекор здравому смыслу!.. Что, милостивые государи, вы удивляетесь? То-то же, ведь говорил вам: прочтите, авось не будете каяться... Подумайте хорошенько, а между тем еще раз повторю вам, что, к крайнему вашему огорчению, ничего этого не будет—а почему, о том читайте ниже — и дивитесь.

27

Во-первых: потому, что не хочу мучить вас зевотою, от которой и сам довольно страдаю.

Во-вторых: потому, что не хочу шарлатанить, то есть говорить свысока о том, чего не знаю, а если и знаю, то очень сбивчиво и неопределенно.

В-третьих: потому, что всё это прекрасно на своем месте, но к русской литературе, предмету моего обозрения, нимало не относится: надеюсь открыть ларчик гораздо проще.

В-четвертых: потому, что твердо помню премудрое правило бывшего нашего критика, блаженной памяти Никодима Аристарховича Надоумка, что глупо, для переезда через лужу на челноке, раскладывать перед собою морскую карту.1 Воля ваша, а я готов побожиться, что покойник говорил правду. Было время, когда все затыкали уши от его невежливых выходок против тогдашних гениев, а теперь все жалеют, что уже некому припугнуть хорошенько нынешних: изволь тут угодить на весь свет! Впрочем, я это сказал так, a propos* — спешу к началу.

Французы называют литературу выражением общества; это определение не ново: оно давно нам знакомо. Но справедливо ли оно? Это другой вопрос. Если под словом общество должно разуметь избранный круг образованнейших людей или, короче сказать, большой свет, beau monde, тогда это определение будет иметь свое значение, свой смысл, и смысл глубокий, но только у одних французов. Каждый народ, сообразно с своим характером, происходящим от местности, от единства или разнообразия элементов, из коих образовалась его жизнь, и исторических обстоятельств, при коих она развилась, играет в великом семействе человеческого рода свою особенную, назначенную ему провидением роль и вносит в общую сокровищницу его успехов на поприще самосовершенствования свою долю, свой вклад; другими словами: каждый народ выражает собою одну какую-нибудь сторону жизни человечества. Таким образом, немцы завладели беспредельною областию умозрения и анализа, англичане отличаются практическою деятельностию, итальянцы художественным направлением. Немец всё подводит под общий взгляд, всё выводит из одного начала; англичанин переплывает моря, прокладывает дороги, проводит каналы, торгует со всем светом, заводит колонии и во всем опирается на опыте, на расчете; жизнь итальянца прежних времен была любовь и творчество, творчество и любовь. Направление французов есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вечно движущаяся. Немец творит мысль, открывает новую истину; француз ею пользуется, проживает, издерживает

28

ее, так сказать. Немцы обогащают человечество идеями, англичане изобретениями, служащими к удобствам жизни; французы дают нам законы моды, предписывают правила обхождения, вежливости, хорошего тона. Словом: жизнь француза есть жизнь общественная, паркетная; паркет есть его поприще, на котором он блистает блеском своего ума, познаний, талантов, остроумия, образованности. Для французов бал, собрание — то же, что для греков была площадь или игры олимпийские: это битва, турнир, где, вместо оружия, сражаются умом, остротою, образованностию, просвещением, где честолюбие отражается честолюбием, где много ломается копий, много выигрывается и проигрывается побед. Вот отчего ни один народ не может сравняться с французами в этой обходительности, в этой изящной ловкости и любезности, для выражения которых словами, опять-таки, способен только один французский язык; вот отчего все усилия европейских народов сравняться в сем отношении с французами всегда оставались тщетными; вот отчего все другие общества всегда были, суть и будут смешными карикатурами, жалкими пародиями, злыми эпиграммами на французское общество; вот почему, говорю я, это определение словесности, вследствие которого она должна быть выражением общества, так глубоко и верно у французов. Их литература всегда была верным отражением, зеркалом общества, всегда шла с ним рука об руку, забывая о массе народа, ибо их общество есть высочайшее проявление их народного духа, их народной жизни. Для писателей французских общество есть школа, в которой они учатся языку, заимствуют образ мыслей и которое они изображают в своих творениях. Совсем не так у других народов. В Германии, например, не тот учен, кто богат или вхож в лучшие дома и блистательнейшие общества; напротив, гений Германии любит чердаки бедняков, скромные углы студентов, убогие жилища пасторов. Там всё пишет или читает, там публика считается миллионами, а писатели тысячами; словом: там литература есть выражение не общества, но народа. Таким же образом, хотя и не вследствие таких же причин, литературы и других народов не суть выражение общества, но выражение духа народного; ибо нет ни одного народа, жизнь которого преимущественно проявлялась бы в обществе, и можно сказать утвердительно, что Франция составляет в сем случае единственное исключение. Итак, литература непременно должна быть выражением — символом внутренней жизни народа. Впрочем, это совсем не есть ее определение, но одно из необходимейших ее принадлежностей и условий. Прежде, нежели я буду говорить о России в сем отношении, почитаю необходимым изложить здесь мои понятия об искусстве вообще. Я хочу, чтобы читатели видели, с какой точки зрения смотрю

29

я на предмет, о котором вызвался судить, и вследствие каких причин я понимаю то или другое так, а не этак.

Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи (мысли единого, вечного бога), проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии. Только пламенное чувство смертного может постигать, в свои светлые мгновения, как велико тело этой души вселенной, сердце которого составляют громадные солнца, жилы — пути млечные, а кровь — чистый эфир. Для этой идеи нет покоя: она живет беспрестанно, то есть беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету; она живет и дышит — ив бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения... Кружится колесо времени с быстротою непостижимою, в безбрежных равнинах неба потухают светила, как истощившиеся волканы, и зажигаются новые; на земле проходят роды и поколения и заменяются новыми, смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начал и веществ. Так — идея живет: мы ясно видим это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо всё предвидит, всё держит в равновесии; за наводнением и за лавою ниспосылает плодородие, за опустошительною грозою чистоту и свежесть воздуха, в пустынях песчаной Аравии и Африки поселила верблюда и строуса, в пустынях ледяного севера поселила оленя. Вот ее мудрость, вот ее жизнь физическая: где же ее любовь? Бог создал человека и дал ему ум и чувство, да постигает сию идею своим умом и знанием, да приобщается к ее жизни в живом и горячем сочувствии, да разделяет ее жизнь в чувстве бесконечной, зиждущей любови! Итак, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь есть действование, а действование есть борьба; не забывай, что твое бесконечное, высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего я в чувстве любви. Итак, вот тебе две дороги, два неизбежные пути: отрекись от себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для

30

истины и блага, и тяжким крестом выстрадай твое соединение с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства!.. Что? Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется тебе не по силам?.. Ну, так вот тебе другой путь, он шире, спокойнее, легче: люби самого себя больше всего на свете; плачь, делай добро лишь из выгоды, не бойся зла, когда оно приносит тебе пользу. Помни это правило: с ним тебе везде будет тепло! Если ты рожден сильным земли, гни твой хребет, ползи змеею между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами, рамена согни под грузом незаслуженных почестей и титл. Весела и блестяща будет жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холод или голод, что такое угнетение и оскорбление, всё будет трепетать тебя, везде покорность и услужливость, отвсюду лесть и хваления, и поэт напишет тебе послание и оду, где сравнит тебя с полубогами, и журналист прокричит во всеуслышание, что ты покровитель слабых и сирых, столп и опора отечества, правая рука государя! Какая тебе нужда, что в душе твоей каждую минуту будет разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь в беспрестанном раздоре с самим собою, что в душе твоей будет слишком жарко, а в сердце слишком холодно, что вопли угнетенных тобою будут преследовать тебя и на светлом пиру и на мягком ложе сна, что тени погубленных тобою окружат твой болезненный одр, составят около него адскую пляску и с яростным хохотом будут веселиться твоими последними, предсмертными страданиями, что перед твоими взорами откроется ужасная картина нравственного уничтожения за гробом, мук вечных!.. Э, любезный мой, ты прав: жизнь — сон, и не увидишь, как пройдет!.. Зато весело поживешь, сладко поешь, мягко поспишь, повластвуешь над своими ближними, а ведь это чего-нибудь да стоит! — Если же, при твоем рождении, природа возложила на твое чело печать гения, дала тебе вещие уста пророка и сладкий голос поэта, если миродержавные судьбы обрекли тебя быть двигателем человечества, апостолом истины и знания, вот опять перед тобою два неизбежные пути. Сочувствуй природе, люби и изучай ее, твори бескорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближних для впечатлений благого и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонения злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчивого взора с прекрасного, родного тебе неба. Трудно? тяжко?.. Ну, так торгуй твоим божественным даром, положи цену на каждое вещее слово, которое ниспосылает тебе бог в святые минуты вдохновения: покупщики найдутся, будут платить тебе щедро, а ты лишь умей кадить кадилом лести, умей склонять во прах твое венчанное чело, забудь о славе, о бессмертии,

31

о потомстве, довольствуйся тем, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласит о тебе, что ты великий поэт, гений, Байрон, Гёте!..

Вот нравственная жизнь вечной идеи. Проявление ее — борьба между добром и злом, любовию и эгоизмом, как в жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной. Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без действования нет жизни! Что представляют собою индивидуумы, то же представляет и человечество: оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается. Потоки варваров, нахлынувших из Азии в Европу, вместо того, чтобы подавить жизнь, воскресили ее, обновили дряхлеющий мир; из гнилого трупа Римской империи возникли мощные народы, сделавшиеся сосудом благодати... Что означают походы Александров, беспокойная деятельность Цезарей, Карлов? — Движение вечной идеи, которой жизнь состоит в беспрерывной деятельности...

Какое же назначение и какая цель искусства?.. Изображать, воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею всеобщей жизни природы: вот единая и вечная тема искусства! Поэтическое одушевление есть отблеск творящей силы природы. Посему поэт более, нежели кто-либо другой, должен изучать природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей; более, нежели кто-либо другой, должен быть чист и девствен душою; ибо в ее святилище можно входить только с ногами обнаженными, с руками омовенными, с умом мужа и сердцем младенца, ибо только сии наследят царствие небесное, ибо только в гармонии ума и чувства заключается высочайшее совершенство человека!.. Чем выше гений поэта, тем глубже и обширнее обнимает он природу и тем с большим успехом представляет нам ее в ее высшей связи и жизни. Если Байрон взвесил ужас и страданье, если он постиг и выразил только муки сердца, ад души, это значит, что он постиг только одну сторону бытия вселенной, что он вырвал и показал нам только одну страницу оного. Шиллер передал нам тайны неба, показал одно прекрасное жизни, так, как он понимал его сам, пропел нам только свои заветные думы и мечтания; злое жизни у него или неверно, или искажено преувеличением; Шиллер в сем отношении равен Байрону. Но Шекспир, божественный, великий, недостижимый Шекспир, постиг и ад, и землю, и небо: царь природы, он взял равную дань и с добра и с зла и подсмотрел в своем вдохновенном ясновидении биение пульса вселенной! 1 Каждая его драма есть мир в миниатюре; у него нет, как у Шиллера, любимых идей, любимых героев. Посмотрите, как бесчеловечно смеется он над этим бедным Гамлетом, с замыслом гиганта и волею ребенка, который на каждом шагу падает под тяжестию подвига, предпринятого не по силам!..

32

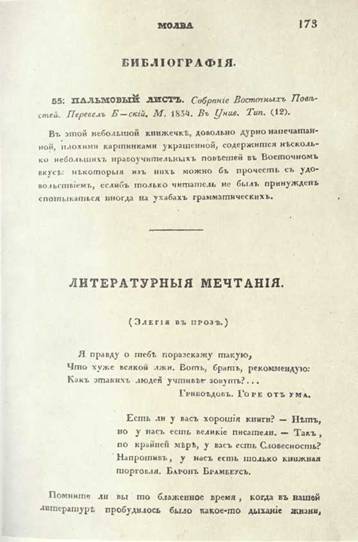

Начальная страница первопечатного текста «Литературных мечтаний». «Молва», 1834 г., № 38, стр. 173.

Спросите у Шекспира, спросите у этого царя чародеев: для чего сделал из Лира слабого, полуумного старичишку, а не идеал нежного отца, как Дюсис или Гнедич; для чего он представил в Макбете человека, сделавшегося злодеем по слабости характера, а не по влечению ко злу, а в Леди Макбет злодейку по чувству; для чего он сделал из Корделии нежную любящую дочь с мягким женским сердцем, а на ее сестер наслал фурий зависти, честолюбия и неблагодарности? Он сказал бы вам в ответ, что так бывает в мире, что иначе быть не может! — Да! это беспристрастие, эта холодность поэта, который как будто говорит вам: так было, а впрочем, мне какое дело! — есть высочайший зенит художественного совершенства, есть истинное творчество, есть удел немногих избранных, о коих говорят:

С природой одною он жизнью дышал:

Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,

И чувствовал трав прозябанье,

Была ему звездная книга ясна,

И с ним говорила морская волна.1

В самом деле, разве вы можете назвать то или другое явление прекрасным, а это безобразным без отношений?.. Разве не один и тот же дух божий создал кроткого агнца и кровожаждущего тигра, статную лошадь и безобразного кита, красавицу-черкешенку и урода-негра? Разве он больше любит голубя, чем ястреба, соловья, чем лягушку, газель, чем удава? Для чего же поэт должен изображать вам одно прекрасное, одно умиляющее душу и сердце? Если Ган Исландец может существовать в природе, то я, право, не понимаю, чем он хуже какого-нибудь Карла Моора или даже Маркиза Позы? Я люблю Карла Моора как человека, обожаю Позу как героя и ненавижу Гана Исландца как чудовище; но как создания фантазии, как частные явления общей жизни, они для меня все равно прекрасны. Если поэт изображает вам, подобно какому-нибудь капитану Сю, одно ужасное, одно злое природы, это доказывает, что кругозор его ума тесен, что его творческий гений ограничен, а ничуть не обнаруживает в нем дурного, безнравственного человека. Вот, когда он своими сочинениями старается заставить вас смотреть на жизнь с его точки зрения, в таком случае он уже и не поэт, а мыслитель, и мыслитель дурной, злонамеренный, достойный проклятия, ибо поэзия не имеет цели вне себя. Доколе поэт следует безотчетно мгновенной вспышке своего воображения, дотоле он нравствен, дотоле он и поэт; но как скоро он предположил себе цель, задал тему, он уже философ, мыслитель, моралист, он теряет надо мной свою чародейскую власть, разрушает очарование и заставляет меня сожалеть

3 В. Г. Белинский, т. I

33

о себе, если, при истинном таланте, имеет похвальную цель, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредных мыслей. Вам нравится ода «Бог» Державина? Но этот же Державин написал «Мельника».1 Вы осуждаете Пушкина за многие вольности в «Руслане и Людмиле»? Но этот же Пушкин создал вам «Бориса Годунова». Отчего же такие противоречия в их художественном направлении? Оттого, что они хорошо помнят правило:

Теперь гонись за жизнью дивной

И каждый миг в ней воскрешай,

На каждый звук ее призывный

Отзывной песнью отвечай!2

Да — искусство есть выражение великой идеи вселенной в ее бесконечно разнообразных явлениях! Прекрасно было где-то сказано, что повесть есть краткий эпизод из бесконечной поэмы судеб человеческих! Под это определение повести подходят все роды художественных созданий. Всё искусство поэта должно состоять в том, чтобы поставить читателя на такую точку зрения, с которой бы ему видна была вся природа в сокращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте, чтобы дать ему почувствовать веяние, дыхание этой жизни, которая одушевляет вселенную, сообщить его душе этот огонь, который согревает ее. Наслаждение же изящным должно состоять в минутном забвении нашего я, в живом сочувствии с общею жизнию природы; и поэт всегда достигнет этой прекрасной цели, если его произведение есть плод возвышенного ума и горячего чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось из его души...

(Опять не кончилось).

<IV>

Ах! если рождены мы всё перенимать,

Хоть у китайцев бы нам несколько занять

Премудрого у них незнанья иноземцев!

Воскреснем ли; когда от чужевластья мод

Чтоб умный, бодрый наш народ

Хотя по языку нас не считал за немцев!

«Горе от ума». Действие III.

Итак, теперь должно решить следующий вопрос: что такоt наша литература: выражение общества или выражение духа народного? Решение этого вопроса будет историею нашей литературы и вместе историею постепенного хода нашего общества со времени Петра Великого. Верный моему слову, я не буду говорить, с чего начинались литературы всех народов и как они

34

развивались, ибо это должно быть общим местом для всякого читающего человека.

Каждый народ, вследствие непреложного закона провидения, должен выражать своею жизнию одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае этот народ не живет, а только прозябает, и его существование ни к чему не служит. Односторонность вредна для всякого человека, в частности, вредна для всего человечества. Когда весь мир сделался Римом, когда все народы начали мыслить и чувствовать по-римски, тогда прервался ход человеческого ума, ибо для него уже не стало более цели, ибо ему казалось, что он уже дошел до геркулесовских столбов своего поприща. Утомленный властелин мира опочил на своих лаврах: жизнь его кончилась, ибо кончилась его деятельность, стремление к которой проявлялось у него только в одних беспутных оргиях. Он сделал ужасную ошибку, думая, что вне Рима, наследовавшего, по праву завоевания, сокровища греческого образования, нет мира, нет света, нет просвещения! Бедственное заблуждение! Оно было одною из важнейших причин нравственной смерти сего великого колосса. Для обновления человечества надобно было, чтобы этот хаос смерти и тления огласился благодатным словом сына человеческого: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы!» Надобно было, чтобы толпы варваров разрушили это колоссальное могущество, размежевали его своим мечом на множество могуществ, приняли слово и пошли каждый своим особенным путем к единой цели.

Да — только идя по разным дорогам, человечество может достигнуть своей единой цели; только живя самобытною жизнию, может каждый народ принесть свою долю в общую сокровищницу. В чем же состоит эта самобытность каждого народа? В особенном, одному ему принадлежащем образе мыслей и взгляде на предметы, в религии, языке и более всего в обычаях. Все эти обстоятельства чрезвычайно важны, тесно соединены между собою и условливают друг друга, и все проистекают из одного общего источника — причины всех причин — климата и местности. Между сими отличиями каждого народа обычаи играют едва ли не самую важную роль, составляют едва ли не самую характеристическую черту оных. Невозможно представить себе народа без религиозных понятий, облеченных в формы богослужения; невозможно представить себе народа, не имеющего одного общего для всех сословий языка; но еще менее возможно представить себе народ, не имеющий особенных, одному ему свойственных обычаев. Эти обычаи состоят в образе одежды, прототип которой находится в климате страны; в формах домашней и общественной жизни, причина коих скры-

35

3*

вается в верованиях, поверьях и понятиях народа, в формах обращения между неделимыми государствами, оттенки которых проистекают от гражданских постановлений и различия сословий. Все эти обычаи укрепляются давностию, освящаются временем и переходят из рода в род, от поколения к поколению, как наследие потомков от предков. Они составляют физиономию народа, и без них народ есть образ без лица, мечта, небывалая и несбыточная. Чем младенчественнее народ, тем резче и цветнее его обычаи, и тем большую полагает он в них важность; время и просвещение подводят их под общий уровень; но они могут изменяться не иначе, как тихо, незаметно, и притом один по одному. Надобно, чтобы сам народ добровольно отказывался от некоторых из них и принимал новые; но и тут своя борьба, свои битвы на смерть, свои староверы и раскольники, классики и романтики. Народ крепко дорожит обычаями, как своим священнейшим достоянием, и посягательство на внезапную и решительную реформу оных без своего согласия почитает посягательством на свое бытие. Посмотрите на Китай: там масса народа исповедует несколько различных вер; высшее сословие, мандарины не знают никакой и только из приличия исполняют религиозные обряды; но какое у них единство и общность обычаев, какая самостоятельность, особность и характерность! Как упорно они их держатся! Да, обычаи — дело святое, неприкосновенное и не подлежащее никакой власти, кроме силы обстоятельств и успехов в просвещении! Человек, самый развратный, закоренелый в пороках, смеющийся над всем святым, покоряется обычаям, даже внутренно смеясь над ними. Разрушьте их внезапно, не заменив тотчас же новыми, и вы разрушите все опоры, разорвете все связи общества, словом, уничтожите народ. Почему это так? Потому же самому, почему рыбе привольно в воде, птице в воздухе, зверю на земле, гадине под землею. Народ, насильственно введенный в чуждую ему сферу, похож на связанного человека, которого бичом понуждают к бегу. Всякий народ может перенимать у другого, но он необходимо налагает печать собственного гения на эти займы, которые у него принимают характер подражаний. В этом-то стремлении к самостоятельности и оригинальности, проявляющемся в любви к родным обычаям, заключается причина взаимной ненависти у народов младенчествующих. Вследствие сей-то причины русский называл бывало немца нехристыо, а турок еще и теперь почитает поганым всякого франка и не хочет есть с ним из одного блюда: религия в сем случае играет не исключительно главную роль.

На востоке Европы, на рубеже двух частей мира, провидение поселило народ, резко отличающийся от своих западных соседей. Его колыбелью был светлый юг; меч азиатца-русса

36

дал ему имя; издыхающая Византия завещала ему благодатное слово спасения; оковы татарина связали крепкими узами его разъединенные части, рука ханов спаяла их его же кровию; Иоанн III научил его бояться, любить и слушаться своего царя, заставил его смотреть на царя как на провидение, как на верховную судьбу, карающую и милующую по единой своей воле и признающую над собою единую божию волю. И этот народ стал хладен и спокоен, как снега его родины, когда мирно жил в своей хижине; быстр и грозен, как небесный гром его кроткого, но палящего лета, когда рука царя показывала ему врага; удал и разгулен, как вьюги и непогоды его зимы, когда пировал на своей воле; неповоротлив и ленив, как медведь его непроходимых дебрей, когда у него было много хлеба и браги; смышлен, сметлив и лукав, как кошка, его домашний пенат, когда нужда учила его есть калачи. Крепко стоял он за церковь божию, за веру праотцев, непоколебимо был верен батюшке царю православному; его любимая поговорка была: мы все божии да царевы. Бог и царь, воля божия и воля царева слились в его понятия воедино. Свято хранил он простые и грубые нравы прадедов и от чистого сердца почитал иноземные обычаи дьявольским навождением. Но этим и ограничивалась вся поэзия его жизни: ибо ум его был погружен в тихую дремоту и никогда не выступал из своих заветных рубежей; ибо он не преклонял колен перед женщиною, и его гордая и дикая сила требовала от ней рабской покорности, а не сладкой взаимности; ибо быт его был однообразен, ибо только буйные игры и удалая охота оцветляли этот быт; ибо только одна война возбуждала всю мощь его хладной, железной души, ибо только на кровавом раздолье битв она бушевала и веселилась на всей своей воле. Это была жизнь самобытная и характерная, но односторонняя и изолированная. В то время, когда деятельная, кипучая жизнь старейших представителей человеческого рода двигалась вперед с пестротою неимоверною, они ни одним колесом не зацеплялись за пружины ее хода. Итак, этому народу надобно было приобщиться к общей жизни человечества, составить часть великого семейства человеческого рода. И вот у этого народа явился царь, мудрый и великий, кроткий без слабости, грозный без тиранства; он первый заметил, что немецкие люди не басурманы, что у них есть много такого, что пригодилось бы и его подданным, есть много такого, что им совершенно ни к чему не годится. И вот он начал ласкать людей немецких и прикармливать их своим хлебом-солью, указал своим людям перенимать у них их хитрые художества. Он построил ботик и хотел пуститься в море, доселе для его народа страшное и неведомое; он приказал заморским комедиантам тешить свое царское величество, крепко-накрепко заказав между тем

37

православному русскому человеку, под опасением лишения носа, нюхать табак, траву поганую и проклятую. Можно сказать, что в его время Русь впервые почуяла у себя заморский дух, которого дотоле было видом не видать, слыхом не слыхать. И вот умер этот добрый царь, а на престол взошел юный сын его, который, подобно богатырям Владимировых времен, еще в детстве бросал за облака стопудовые палицы, гнул их руками, ломал их о коленки. Это была олицетворенная мощь, олицетворенный идеал русского народа в деятельные мгновения его жизни; это был один из тех исполинов, которые поднимали на рамена свои шар земной. Для его железной воли, не знавшей препон, была только одна цель — благо народа. Задумал он думу крепкую, а задумать для него значило — исполнить. Увидел чудеса и дива заморские и захотел пересадить их на родную почву, не думая о том, что эта почва была слишком еще жестка для иноземных растений, что не по них была и зима русская; увидел он вековые плоды просвещения и захотел в одну минуту присвоить их своему народу. Подумано — сказано, сказано — сделано: русский не любит ждать. Ну — русский человек, снаряжайся, по царскому наказу, боярскому приказу, по немецкому маниру...1 Прочь, достопочтенные окладистые бороды! Прости и ты, простая и благородная стрижка волос в кружало, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бородам! Тебя заменили огромные парики, осыпанные мукою! Простите, долгополые охабни наших бояр, выложенные, обшитые серебром и золотом! Вас заменили кафтаны и камзолы со штанами и ботфортами! Прости и ты, прекрасный, поэтический сарафан наших боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка с пышными рукавами, и ты, высокий, унизанный жемчугом повойник — простой, чародейский наряд, который так хорошо шел к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голубооких красавиц! Тебя заменили робы с фижмами, роброндами и длинными, предлинными хвостами! Белила и румяна, потеснитесь немножко, дайте место черным мушкам! Простите и вы, заунывные русские песни, и ты, благородная и грациозная пляска: не ворковать уж нашим красавицам голубками, не заливаться соловьем, не плавать по полу павами! Нет! Пошли арии и романсы с выводом верхних ноток:

…… бог мой!

Приди в чертог ко мне златой! 2

пошла живописная ломка в менуэтах, сладострастное круженье в вальсах...

И всё завертелось, всё закружилось, всё помчалось стремглав. Казалось, что Русь в тридцать лет хотела вознаградить

38

себя за целые столетия неподвижности. Будто по манию волшебного жезла, маленький ботик царя Алексея превратился в грозный флот императора Петра, непокорные дружины стрельцов в стройные полки. На стенах Азова была брошена перчатка Порте: горе тебе, луна двурогая! На полях Лесного и берегах Ворсклы был жестоко отомщен позор Нарвской битвы: спасибо Меншикову, спасибо Данилычу! Каналы и дороги начали прорезывать девственную почву земли русской, зашевелилась торговля, застучали молоты, захлопали станы: зашевелилась промышленность!

Да — много было сделано великого, полезного и славного! Петр был совершенно прав: ему некогда было ждать. Он знал, что ему не два века жить, и потому спешил жить, а жить для него значило творить. Но народ смотрел иначе. Долго он спал, и вдруг могучая рука прервала его богатырский сон: с трудом раскрыл он свои отяжелевшие вежды и с удивлением увидел, что к нему ворвались чужеземные обычаи, как незваные гости, не снявши сапог, не помолясь святым иконам, не поклонившись хозяину; что они вцепились ему в бороду, которая была для него дороже головы, и вырвали ее; сорвали с него величественную одежду и надели шутовскую, исказили и испестрили его девственный язык и нагло наругались над святыми обычаями его праотцев, над его задушевными верованиями и привычками; увидел — и ужаснулся... Неловко, непривычно и неподручно было русскому человеку ходить, заложа руки в карманы; он спотыкался, подходя к ручкам дам, падал, стараясь хорошенько расшаркнуться. Заняв формы европеизма, он сделался только пародиею европейца. Просвещение, подобно заветному слову искупления, должно приниматься с благоразумною постепенностью, по сердечному убеждению, без оскорбления святых, праотеческих нравов: таков закон провидения!.. Поверьте, что русский народ никогда не был заклятым врагом просвещения, он всегда готов был учиться; только ему нужно было начать свое учение с азбуки, а не с философии, с училища, а не с академии. Борода не мешает считать звезды: это известно в Курске.1

Какое ж следствие вышло из всего этого? Масса народа упорно осталась тем, что и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука гения. Что ж это за обще-тво? Я не хочу вам много говорить об нем: прочтите «Недоросля», «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Дворянские выборы» и новый роман Лажечникова, когда он выйдет; прочтите, и вы узнаете его сами лучше меня...2

Так по крайней мере, давайте ж нам ваше обозрение русской литературы, которое вы сулите в каждом номере «Молвы» и которого мы еще по сию пору не видали! Судя по таким огром-

39

ным приступам, мы страх боимся, чтобы оно не было длиннее и скучнее «Фантастического путешествия» Барона Брамбеуса.

Я и сам не знаю, любезные читатели, как оно будет длинно. Может быть, из него выйдет и преуморительный уродец: избушка на курьих ножках, царь с ноготок, борода с локоток, а голова с пивной котел. Что делать, не я первый, не я последний; у нас это так в моде. Впрочем, если мои приступы не отбили у вас охоты увидеть заключение, если вы имеете столько терпения читать, сколько я писать, то увидите начало, а может быть, и конец моего обозрения.

(В следующем листке)

<V>

Вперед, вперед, моя исторья!

Пушкин.

Итак, народ или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у нас врозь. Первый остался при своей прежней, грубой и полудикой жизни и при своих заунывных песнях, в коих изливалась его душа в горе и в радости; второе же видимо изменялось, если не улучшалось, забыло всё русское, забыло даже говорить русский язык,1 забыло поэтические предания и вымыслы своей родины, эти прекрасные песни, полные глубокой грусти, сладкой тоски и разгулья молодецкого, и создало себе литературу, которая была верным его зеркалом. Надобно заметить, что как масса народа, так и общество подразделились, особливо последнее, на множество видов, на множество степеней. Первая показала некоторые признаки жизни и движения в сословиях, находившихся в непосредственных сношениях с обществом, в сословиях людей городских, ремесленников, мелких торговцев и промышленников. Нужда и соперничество иноземцев, поселившихся в России, сделали их деятельными и оборотливыми, когда дело шло о выгоде; заставили их покинуть старинную лень и запечную недвижимость и пробудили стремление к улучшениям и нововведениям, дотоле для них столь ненавистным; их фанатическая ненависть к немецким людям ослабевала со дня на день и, наконец, теперь совсем исчезла; они кое-как понаучились даже грамоте и крепче прежнего уцепились обеими руками за мудрое правило, завещанное им от праотцев: ученье свет, а неученье тьма. Это обещает много хорошего в будущем, тем более, что сии сословия ни на волос не утратили своей народной физиономии. Что касается до нижнего слоя общества, т. е. среднего состояния, оно разделилось в свою очередь на множество родов и видов, между коими по своему большинству занимают самое видное место так называе-

40

мые разночинцы. Это сословие наиболее обмануло надежды Петра Великого: грамоте оно всегда училось на железные гроши, свою русскую смышленость и сметливость обратило на предосудительное ремесло толковать указы; выучившись кланяться и подходить к ручке дам, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородные экзекуции. Высшее ж сословие общества из всех сил ударилось в подражание или, лучше сказать, передражниванье иностранцев...

Но не о том дело. Говорят, что музы любят тишину и боятся грома оружия: мысль совершенно ложная! Однако как бы то ни было, а царствование Петра оглашалось одними проповедями, которые остались только в памяти ученых, а не народа; ибо это пестрое, мозаическое красноречие или, скорее, разноречие, было не что иное, как дурной прививок от гнилого дерева католического схоластицизма западного духовенства, а не живой убедительный голос святых истин религии. Оно у нас еще не было рассмотрено и оценено настоящим образом. Если верить возгласам наших литературных учителей, то в духовном красноречии мы едва ли не превосходим всех европейских народов. Не берусь решать этого вопроса, ибо говорю о нем мимоходом, à propos* как о деле, не прямо относящемся к предмету моего обзора; да и сверх того я мало знаком с памятниками нашего духовного красноречия, которое, конечно, не без удачных опытов.

Не стану также распространяться о Кантемире; скажу только, что я очень сомневаюсь в его поэтическом призвании. Мне кажется, что его прославленные сатиры были скорее плодом ума и холодной наблюдательности, чем живого и горячего чувства. И диво ли, что он начал с сатир — плода осеннего, а не с од — плода весеннего? Он был иностранец, следовательно, не мог сочувствовать народу и разделять его надежд и опасений; ему было спола-горя смеяться. Что он был не поэт, этому доказательством служит то, что он забыт. Старинный слог! Пустое!..1 Шекспира сами англичане читают с комментариями.

Тредьяковский не имел ни ума, ни чувства, ни таланта. Этот человек был рожден для плуга или для топора; но судьба, как бы в насмешку, нарядила его во фрак: удивительно ли, что он был так смешон и уродлив?2

Да — первые попытки были слишком слабы и неудачны. Но вдруг, по прекрасному выражению одного нашего соотечественника, на берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов.3 Ослепительно и прекрасно было это явление! Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком

41

состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и прекрасному не менее всякого европейца; но вместе с тем, говорю, это утешительное явление подтвердило, к нашему несчастию, и ту неопровержимую истину, что ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника, что гений народа всегда робок и связан, когда действует не своеобразно, не самостоятельно, что его произведения, в таком случае, всегда будут походить на поддельные цветы: ярки, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны, безжизненны. С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим. Нужно ли говорить, что это был человек великий и ознаменованный печатию гения? Всё это истина несомненная. Нужно ли доказывать, что он дал направление, хотя и временное, нашему языку и нашей литературе? Это еще несомненнее. Но какое направление? Это другой вопрос. Я не скажу ничего нового о сем предмете и только, может быть, повторю более или менее известные мысли.

Но прежде всего почитаю нужным сделать следующее замечание. У нас, как я уже и говорил, еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам; мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о нем резкую правду у нас святотатство. И добро бы еще это было вследствие убеждения! Нет, это просто из нелепого и вредного приличия или из боязни прослыть выскочкою, романтиком. Посмотрите, как поступают в сем случае иностранцы: у них каждому писателю воздается по делам его; они не довольствуются сказать, что в драмах г. N N есть много прекрасных мест, хотя есть стишки негладкие и некоторые погрешности, что оды г. N N превосходны, но элегии слабы. Нет, у них рассматривается весь круг деятельности того или другого писателя, определяется степень его влияния на современников и потомство, разбирается дух его творений вообще, а не частные красоты или недостатки, берутся в соображение обстоятельства его жизни, дабы узнать, мог ли он сделать больше того, что сделал, и объяснить, почему он делал так, а не этак; и уже, по соображении всего этого, решают, какое место он должен занимать в литературе и какою славою должен пользоваться. Читателям «Телескопа» должны быть знакомы многие подобные критические биографии знаменитых писателей. Где ж они у нас? Увы!..1 Сколько раз, например, слышали мы, что «Вечернее» и «Утреннее размышление

42

о величестве божием» Ломоносова прекрасны, что строфы его од звучны и величественны, что периоды его прозы полны, круглы и живописны; но определена ли мера его заслуг, показаны ли вместе с светлыми его сторонами и темные пятна? Нет — как можно! грешно, дерзко, неблагодарно!.. Где же критика, имеющая предметом образование вкуса, где истина, долженствующая быть дороже всех на свете авторитетов?..

Много сведений, опытности, труда и времени нужно для достойной оценки такого человека, каков был Ломоносов. Недостаток времени и места, а может быть, и сил не позволяют входить мне в слишком подробные исследования: ограничусь одним общим взглядом. Ломоносов — это Петр нашей литературы: вот, кажется мне, самый верный взгляд на него. В самом деле, не замечаете ли вы поразительного сходства в образе действования сих великих людей, равно как и в следствиях сего образа действования? На берегах Северного океана, в царстве зимы и смерти, родился у бедного рыбака сын. Ребенка мучит какой-то неведомый демон, не дает ему покоя ни днем, ни ночью, шепчет ему на ухо какие-то дивные речи, от которых сильнее трепещет его сердце, жарче кипит его кровь; на что ни взглянет этот ребенок, ему хочется знать: откуда это, почему и как; бесконечные вопросы давят и тяготят его юную душу — и нет ответов! Он выучивается кое-как грамоте; тайные внушения его докучного демона раздаются в его душе, как обольстительные звуки Вадимова колокольчика, и манят его в туманную даль...1 И вот он оставляет отца своего и бежит в Москву белокаменную. Беги, беги, юноша! Там узнаешь ты всё, там утолишь в источнике знания свою мучительную жажду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнее — ты только пуще раздражил ее. Дальше, дальше, смелый юноша! Туда, в ученую Германию, там сады райские, а в тех садах древо жизни, древо познания, древо добра и зла... Сладки плоды его — спеши вкусить их... И он бежит, он вступает в очаровательные сады и видит искусительное древо, и жадно пожирает плоды его. Сколько чудес, сколько очарований! Как жалеет он, что не может разом всего захватить с собою и перенести в драгое отечество, в святую родину!.. Однако ж... нельзя ли как попытаться?.. Ведь он русский, стало быть, ему всё под силу, всё возможно; ведь его ожидает Шувалов: стало быть, ему нечего страшиться предрассудков, врагов и завистников!.. И вот Русь оглашается одами, смотрит на трагедии, восхищается эпопеею, смеется над побасенками, слушает Цицерона и Демосфена и важно рассуждает об электричестве и громовых отводах: чего же медлить? Не правда ли, что и сам Петр воскликнул бы с удовольствием: это по-нашему! Но и с Ломоносовым сбылось то же, что с Петром. Прельщенный блеском иноземного

43

просвещения, он закрыл глаза для родного. Правда, он выучил в детстве наизусть варварские вирши Симеона Полоцкого, но оставил без внимания народные песни и сказки. Он как будто и не слыхал о них. Замечаете ли вы в его сочинениях хотя слабые следы влияния летописей и вообще народных преданий земли русской? Нет — ничего этого не бывало. Говорят, что он глубоко постиг свойства языка русского! Не спорю — его «Грамматика» дивное, великое дело. Но для чего же он пялил и корчил русский язык на образец латинского и немецкого? Почему каждый период его речей набит без всякой нужды таким множеством вставочных предложений и завострен на конце глаголом? Разве этого требовал гений языка русского, разгаданный сим великим человеком? Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими законами. И в сем последнем случае нельзя довольно надивиться гению Ломоносова: у него есть строфы и целые стихотворения, которые по чистоте и правильности языка весьма приближаются к нынешнему времени. Следовательно, его погубила слепая подражательность; следовательно, она одна виною, что его никто не читает, что он не признан и забыт народом и что о нем помнят одни записные литераторы. Некоторые говорят, что он был великий ученый и великий оратор, но совсем не поэт; напротив, он был больше поэт, чем оратор; скажу больше: он был великий поэт и плохой оратор. Ибо что такое его похвальные слова? Набор громких слов и общих мест, частию взятых напрокат из древних витий, частию принадлежащих ему, плоды заказной работы, где одна только шумиха и возгласы, а отнюдь не выражение горячего, живого и неподдельного чувства, которое одно бывает источником истинного красноречия. Некоторые места, прекрасные по слогу, ничего не доказывают: дело в том, каково целое. И удивительно ли, что так случилось: мы и теперь очень мало нуждаемся в красноречии, а тем меньше тогда нуждались в нем; следовательно, оно родилось без всякой нужды, из одной подражательности, и потому не могло быть удачным. Но стихотворения Ломоносова носят на себе отпечаток гения. Правда, у него и в них ум преобладает над чувством, но это происходило не от чего иного, как от того, что жажда к знанию поглощала всё существо его, была его господствующею страстью. Он всегда держал свою энергическую фантазию в крепкой узде холодного ума и не давал ей слишком разыгрываться. Вольтер сказал, помнится, о Корнеле, что он в сочинении своих трагедий похож на великого Конде, который хладнокровно обдумывал планы сражений и горячо сражался: вот Ломоносов! От этого-то его стихотворения имеют характер ораторский, от этого-то сквозь призму их

44

радужных цветов часто виден сухой остов силлогизма. Это происходило от системы, а отнюдь не от недостатка поэтического гения. Система и рабская подражательность заставила его написать прозаическое «Письмо о пользе стекла», две холодные и надутые трагедии и, наконец, эту неуклюжую «Петриаду», которая была самым жалким заблуждением его мощного гения.1 Он был рожден лириком, и звуки его лиры там, где он не стеснял себя системою, были стройны, высоки и величественны...

Что сказать о его сопернике, Сумарокове? Он писал во всех родах, в стихах и прозе, и думал быть русским Вольтером. Но при рабской подражательности Ломоносова, он не имел ни искры его таланта. Вся его художническая деятельность была не что иное, как жалкая и смешная натяжка. Он не только не был поэт, но даже не имел никакой идеи, никакого понятия об искусстве, и всего лучше опроверг собой странную мысль Бюффона, что будто гений есть терпение в высочайшей степени.2 А между тем этот жалкий писака пользовался такою на-родностию! Наши словесники не знают, как и благодарить его за то, что он был отцом российского театра. Почему ж они отказывают в благодарности Тредьяковскому за то, что он был отцом российской эпопеи! Право, одно от другого не далеко ушло. Мы не должны слишком нападать на Сумарокова за то, что он был хвастун: он обманывался в себе так же, как обманывались в нем его современники; на безрыбье и рак рыба, следовательно, это извинительно, тем более, что он был не художник. Вот другое дело ныне... Конечно, смешно и жалко видеть, как иные мальчики заставляют в плохих драмах пророчествовать великих поэтов о своем пришествии в мир.3

(Просят обождать еще).

<VI>

Была пора. Екатеринин век,

В нем ожила всей древней Руси слава:

Те дни, когда громил Царьград Олег,

И выл Дунай под лодкой Святослава;

Рымник, Чесма, Кагульский бой,

Орлы во граде Леонида;

Возобновленная Таврида,

День Измаила роковой,

И в Праге, кровью залитой,

Москвы отмщенная обида!

Жуковский.

Воцарилась Екатерина Вторая, и для русского народа наступила эра новой, лучшей жизни. Ее царствование — это эпопея, эпопея гигантская и дерзкая по замыслу, величествен

45

ная и смелая по созданию, обширная и полная по плану, блестящая и великолепная по изложению, эпопея, достойная Гомера или Тасса! Ее царствование — это драма, драма многосложная и запутанная по завязке, живая и быстрая по ходу действия, пестрая и яркая по разнообразию характеров, греческая трагедия по царственному величию и исполинской силе героев, создание Шекспира по оригинальности и самоцветности персонажей, по разнообразности картин и их калейдоскопической подвижности, наконец, драма, зрелище которой исторгнет у вас невольно крики восторга и радости! С удивлением и даже с какою-то недоверчивостию смотрим мы на это время, которое так близко к нам, что еще живы некоторые из его представителей; которое так далеко от нас, что мы не можем видеть его ясно без помощи телескопа истории; которое так чудно и дивно в летописях мира, что мы готовы почесть его каким-то баснословным веком. Тогда в первый еще раз после царя Алексия проявился дух русский во всей своей богатырской силе, во всем своем удалом разгулье и, как говорится, пошел писать. Тогда-то народ русский, наконец освоившийся кое-как с тесными и не свойственными ему формами новой жизни, притерпевшийся к ним и почти помирившийся с ними, как бы покорясь приговору судьбы неизбежной и непреоборимой — воле Петра, в первый раз вздохнул свободно, улыбнулся весело, взглянул гордо — ибо его уже не гнали к великой цели, а вели с его спросу и согласия, ибо умолкло грозное слово и дело, и вместо его раздается с трона голос, говоривший: «Лучше прощу десять виновных, нежели накажу одного невинного; мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы живем для нашего народа; сохрани боже, чтобы какой-нибудь народ был счастливее российского»; ибо с «Уставом о рангах» и «Дворянскою грамотою» соединилась неприкосновенность прав благородства; ибо, наконец, слух Руси лелеется беспрестанными громами побед и завоеваний. Тогда-то проснулся русский ум, и вот заводятся школы, издаются все необходимые для первоначального обучения книги, переводится всё хорошее со всех европейских языков; разыгрался русский меч, и вот потрясаются монархии в своем основании, сокрушаются царства и сливаются с Русью!..

Знаете ли, в чем состоял отличительный характер века Екатерины II, этой великой эпохи, этого светлого момента жизни русского народа? Мне кажется, в народности. Да — в народности, ибо тогда Русь, стараясь попрежнему подделываться под чужой лад, как будто на зло самой себе, оставалась Русью. Вспомните этих важных радушных бояр, домы которых походили на всемирные гостиницы, куда приходил званый и незваный и, не кланяясь хлебосольному хозяину, садился за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья

46

медовые; этих величавых и гордых вельмож, которые любили жить нараспашку, жилища которых походили на царские палаты русских сказок, которые имели свой штат царедворцев, поклонников и ласкателей, которые сожигали фейерверки из облигаций правительства; которые умели попировать и повеселиться по старинному дедовскому обычаю, от всей русской души, но умели и постоять за свою матушку и мечом и пером: не скажете ли вы, что это была жизнь самостоятельная, общество оригинальное? Вспомните этого Суворова, который не знал войны, но которого война знала; Потемкина, который грыз ногти на пирах и, между шуток, решал в уме судьбы народов; этого Безбородко, который, говорят, с похмелья читал матушке на белых листах дипломатические бумаги своего сочинения; этого Державина, который в самых отчаянных своих подражаниях Горацию, против воли, оставался Державиным и столько же походил на Августова поэта, сколько походит могучая русская зима на роскошное лето Италии: не скажете ли вы, что каждого из них природа отлила в особенную форму и, отливши, разбила вдребезги эту форму?.. А можно ли быть оригинальным и самостоятельным, не будучи народным?.. Отчего же это было так? Оттого, повторяю, что уму русскому был дан простор, оттого, что гений русский начал ходить с развязанными руками, оттого, что великая жена умела сродниться с духом своего народа, что она высоко уважала народное достоинство, дорожила всем русским до того, что сама писала разные сочинения на русском языке, дирижировала журналом и за презрение к родному языку казнила подданных ужасною казнию — «Телемахидою»!..1

Да — чудно, дивно было это время, но еще чуднее и дивнее было это общество! Какая смесь, пестрота, разнообразие! Сколько элементов разнородных, но связанных, но одушевленных единым духом! Безбожие и изуверство, грубость и утонченность, материализм и набожность, страсть к новизне и упорный фанатизм к старине, пиры и победы, роскошь и довольство, забавы и геркулесовские подвиги, великие умы, великие характеры всех цветов и образов и, между ними, Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французский двор своею светскою образованностию, и дворянство, выходившее с холопями на разбой!..

И это общество отразилось в литературе; два поэта, впрочем, весьма неравные гением, преимущественно были выражением оного: громозвучные песни Державина были символом могущества, славы и счастия Руси; едкие и остроумные карикатуры Фонвизина были органом понятий и образа мыслей образованнейшего класса людей тогдашнего времени.

Державин — какое имя!.. Да — он был прав: только Навин

47

могло быть ему под рифму!1 Как идет к нему этот полурусский и полутатарский наряд, в котором изображают его на портретах:2 дайте ему в руки лилейный скипетр Оберона, придайте к этой собольей шубе и бобровой шапке длинную седую бороду: и вот вам русский чародей, от дыхания которого тают снега и ледяные покровы рек и расцветают розы, чудным словам которого повинуется послушная природа и принимает все виды и образы, каких ни пожелает он! Дивное явление! Бедный дворянин, почти безграмотный, дитя по своим понятиям; неразгаданная загадка для самого себя; откуда получил он этот вещий, пророческий глагол, потрясающий сердца и восторгающий души, этот глубокий и обширный взгляд, обхватывающий природу во всей ее бесконечности, как обхватывает молодой орел мощными когтями трепещущую добычу? Или и в самом деле он повстречал на перепутье какого-нибудь шестикрылого херувима?3 Или и в самом деле огненное чувство ставит в иные минуты смертного, без всяких со стороны его усилий, наравне с природою, и, послушная, она открывает ему свои таинственные недра, дает ему подсмотреть биение своего сердца и почерпать в лоне источника жизни эту живую воду, которая влагает дыхание жизни и в металл и в мрамор? Или и в самом деле огненное чувство дает смертному всезрящие очи и уничтожает его в природе, а природу уничтожает в нем, и, ее всемощный властелин, он повелевает ею самовластно и, вместе с нею, раскидывается, по своей воле, подобно Протею, на тысячи прекрасных явлений, воплощается в тысячи волшебных образов и те образы называет потом своими созданиями!.. Державин — это полное выражение, живая летопись, торжественный гимн, пламенный дифирамб века Екатерины, с его лирическим одушевлением, с его гордостию настоящим и надеждами на будущее, его просвещением и невежеством, его эпикуреизмом и жаждою великих дел, его пиршественною праздностию и неистощимою практическою деятельностию! Не ищите в звуках его песен, то смелых и торжественных, как гром победы, то веселых и шутливых, как застольный говор наших прадедов, то нежных и сладостных, как голос русских дев, не ищите в них тонкого анализа человека со всеми изгибами его души и сердца, как у Шекспира, или сладкой тоски по небу и возвышенных мечтаний о святой и великой жизни, как у Шиллера, или бешеных воплей души пресыщенной и всё еще несытой, как у Байрона: нет — нам тогда некогда было анатомировать природу человеческую, некогда было углубляться в тайны неба и жизни, ибо мы тогда были оглушены громом побед, ослеплены блеском славы, заняты новыми постановлениями и преобразованиями; ибо тогда нам еще некогда было пресытиться жизнию, мы еще только начинали жить и потому любили жизнь; итак, не ищите

48

ничего этого у Державина! Поищите лучше у него поэтической вести о том, как велика была несравненная, богоподобная Фелица киргиз-кайсацкия орды, как этот ангел во плоти разливал и сеял повсюду жизнь и счастие и, подобно богу, творил всё из ничего;1 как были мудры ее слуги верные, ее советники усердные; как герой полуночи, чудо-богатырь, бросал за облака башни, как бежала тьма от его чела и пыль от его молодецкого посвисту, как под его ногами трещали горы и кипели бездны, как пред ним падали города и рушились царства, как он, при громах и молниях, при ужасной борьбе разъяренных стихий, сокрушил твердыни Измаила или перешел чрез пропасти Сент-Готара;2 как жили и были вельможи русские с своим неистощимым хлебом-солью, с своим русским сибаритством и русским умом; как русские девы своими пламенными взорами и соболиными бровями разят души львов и сердца орлов, как блестят их белые чела златыми лентами, как дышат их нежные груди под драгими жемчугами, как сквозь их голубые жилки переливается розовая кровь, а на ланитах любовь врезала огневые ямки!3

Невозможно исчислить неисчислимых красот созданий Державина. Они разнообразны, как русская природа, но все отличаются одним общим колоритом: во всех них воображение преобладает над чувством, и всё представляется в преувеличенных, гиперболических размерах. Он не взволнует вашей груди сильным чувством, не выдавит слезы из ваших глаз, но, как орел добычу, схватывает вас внезапно и неожиданно и на крылах своих могучих строф мчит прямо к солнцу и, не давая вам опомниться, носит по беспредельным равнинам неба; земля исчезает у вас из виду, сердце сжимается от какого-то приятного изумления, смешанного со страхом, и вы видите себя как бы ринутыми порывом урагана в неизмеримый океан; волна то увлекает вас в бездны, то выбрасывает к небу, и душе вашей отрадно и привольно в этой безбрежности. Как громка и величественна его песнь богу! Как глубоко подсмотрел он внешнее благолепие природы и как верно воспроизвел его в своем дивном создании! И однако ж он прославил в нем одну мудрость и могущество божие и только намекнул о любви божией, о той любви, которая воззвала к человекам: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы!», о той любви, которая с позорного креста мучения взывала к отцу: «отче, отпусти им: не ведят бо, что творят!» Но не осуждайте его за это: тогда было не то время, что ныне, тогда был осьмнадцатый век. Притом же не забудьте, что ум Державина был ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что его стихиею и торжеством была природа внешняя, а господствующим чувством патриотизм, что в сем случае он был

4 В. Г. Белинский, т. I

49

только верен своему бессознательному направлению и, следовательно, был истинен. Как страшна его ода «На смерть Мещерского»: кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспира, встают на голове встревоженною ратью,1 когда в ушах ваших раздается вещий бой глагола времен, когда в глазах мерещится ужасный остов смерти с косою в руках! Какою энергическою и дикою красотою дышит его «Водопад»: это песнь угрюмого севера, пропетая сребровласым скальдом во глубине священного леса, среди мрачной ночи, у пылающего дуба, зажженного молниею, при оглушающем реве водопада! Его послания и сатиры представляют совсем другой мир, не менее прекрасный и очаровательный. В них видна практическая философия ума русского; посему главное отличительное их свойство есть народность, народность, состоящая не в подборе мужицких слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на вещи. В сем отношении Державин народен в высочайшей степени. Как смешны те, которые величают его русским Пиндаром, Горацием, Анакреоном; ибо самая эта тройственность показывает, что он был ни то, ни другое, ни третье, но всё это вместе взятое, и, следовательно, выше всего этого отдельно взятого! Не так же ли нелепо было бы назвать Пиндара или Анакреона греческим или Горация латинским Державиным, ибо если он сам не был ни для кого образцом, то и для себя не имел никого образцом?2 Вообще надобно заметить, что его невежество было причиною его народности, которой, впрочем, он не знал цены; оно спасло его от подражательности, и он был оригинален и народен, сам не зная того. Обладай он всеобъемлющею ученостию Ломоносова — и тогда прости, поэт! Ибо, чего доброго? он пустился бы, пожалуй, в трагедии и, всего вернее, в эпопею: его неудачные опыты в драме доказывают справедливость такого предположения. Но судьба спасла его — и мы имеем в Державине великого, гениального русского поэта, который был верным эхом жизни русского народа, верным отголоском века Екатерины II.

Фонвизин был человек с необыкновенным умом и дарованием; но был ли он рожден комиком — на это трудно отвечать утвердительно. В самом деле, видите ли вы в его драматических созданиях присутствие идеи вечной жизни! Ведь смешной анекдот, преложенный на разговоры, где участвует известное число скотов,—еще не комедия. Предмет комедии не есть исправление нравов или осмеяние каких-нибудь пороков общества; нет: комедия должна живописать несообразность жизни с целию, должна быть плодом горького негодования, возбуждаемого унижением человеческого достоинства, должна быть сарказмом, а не эпиграммою, судорожным хохотом, а не веселою

50

усмешкою, должна быть писана желчью, а не разведенною солью, словом, должна обнимать жизнь в ее высшем значении, то есть в ее вечной борьбе между добром и злом, любовию и эгоизмом. Так ли у Фонвизина? Его дураки очень смешны и отвратительны, но это потому, что они не создания фантазии, а слишком верные списки с натуры; его умные суть не иное что, как выпускные куклы, говорящие заученные правила благонравия; и всё это потому, что автор хотел учить и исправлять. Этот человек был очень смешлив от природы: он чуть не задохнулся от смеху, слыша в театре звуки польского языка, он был в Франции и Германии и нашел в них одно смешное: вот вам и комизм его. Да — его комедии суть не больше, как плод добродушной веселости, над всем издевавшейся, плод остроумия, но не создание фантазии и горячего чувства. Они явились впору и потому имели необыкновенный успех; были выражением господствующего образа мыслей образованных людей и потому нравились. Впрочем, не будучи художественными созданиями в полном смысле этого слова, они всё-таки несравненно выше всего, что ни написано у нас по сию пору в сем роде, кроме «Горя от ума», о котором речь впереди. Одно уже это доказывает дарование сего писателя. Прочие его сочинения имеют цену еще, может быть, большую, но и в них он является умным наблюдателем и остроумным писателем, а не художником. Насмешка и шутливость составляют их отличительный характер. Кроме неподдельного дарования, они замечательны еще и по слогу, который очень близко подходит к Ка-рамзинскому; особенно же драгоценны они тем, что заключают в себе многие резкие черты духа того любопытного времени.